河南地处黄河流域,是华夏文明的重要发源地之一,现存土遗址320余座,是黄河文明的重要载体。由于这些土遗址多为粉土或粉砂土夯筑且长期暴露在自然环境下,加之具有较强的水敏性,遗址土体极易产生劣化、裂缝和坍塌等病害,土遗址预防性保护显得十分紧迫,而保护土遗址的关键在于加固材料是否应用得当。欧美自上世纪70年代开始将水硬性石灰广泛应用于岩土质文物保护中并取得了较好的应用效果。我国没有天然水硬性石灰,虽有料疆石、阿嘎土、蛎灰等“中国水硬性石灰”,但尚不能实现商业化生产。因此,开发一种能够替代水硬性石灰的修复加固材料已成为土遗址保护相关领域的重大需求。

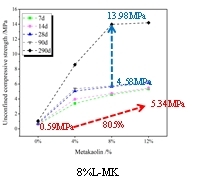

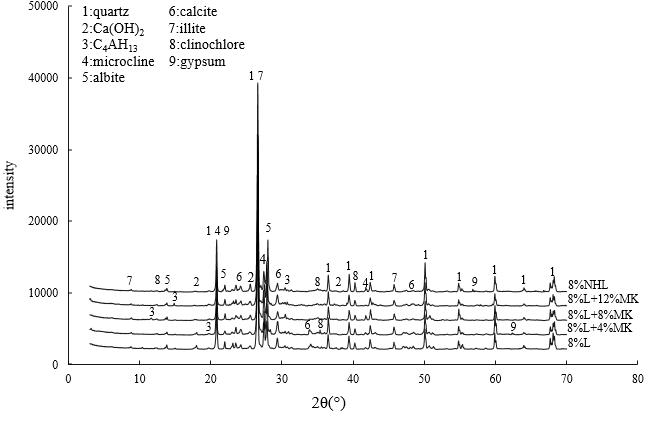

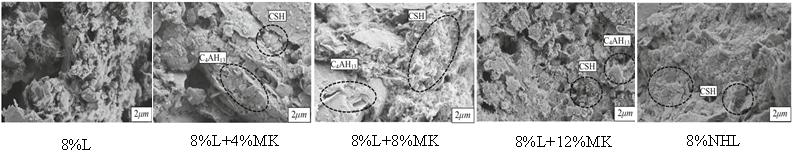

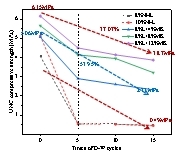

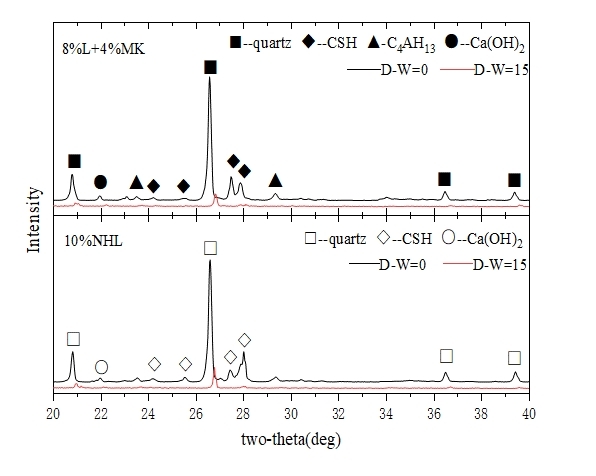

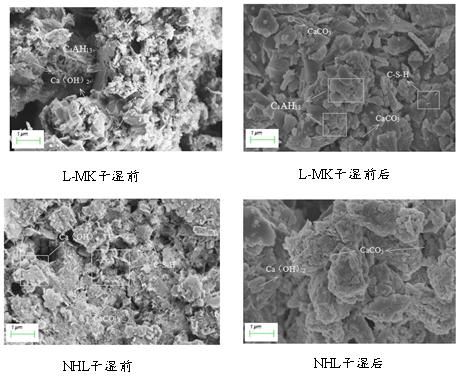

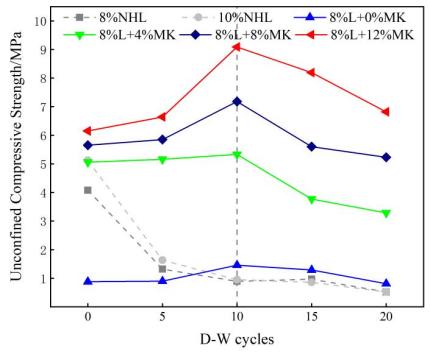

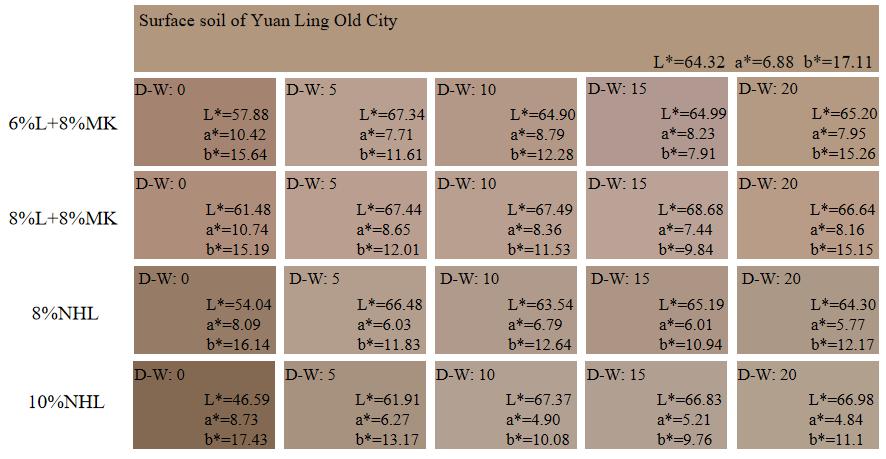

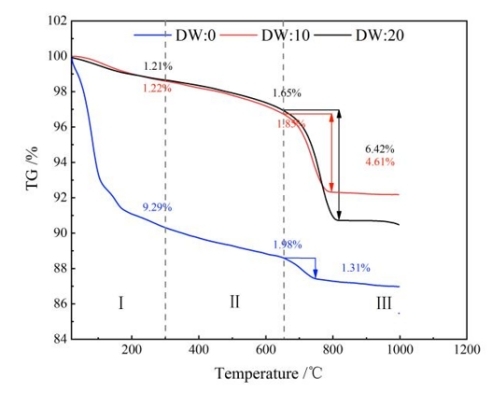

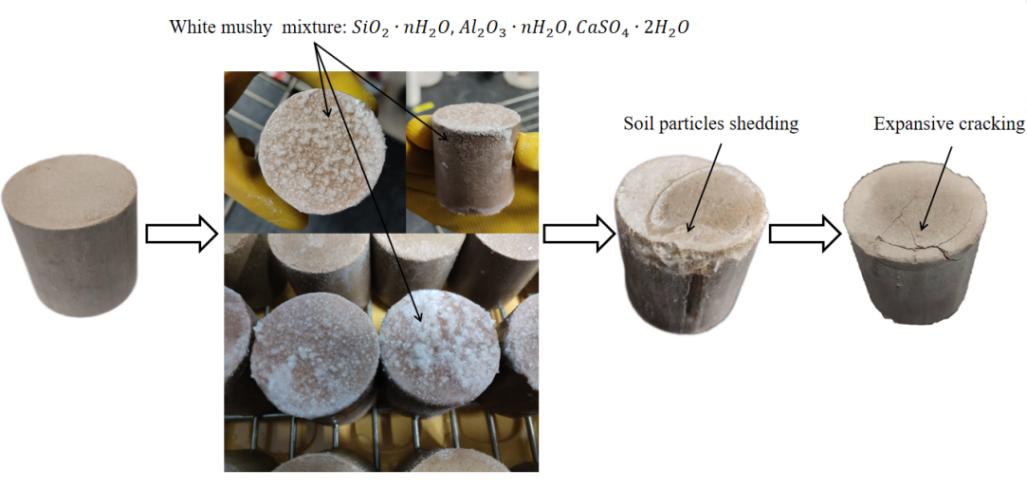

河南省文物建筑保护研究院联合中原工学院等进行了水硬性石灰替代材料的研发工作。根据水硬性石灰反应机理,经过大量试验工作,提出了偏高岭土基的无机修复加固材料,并从强度、色差、水敏感性、耐久性、施工性能等多角度进行了对比分析,进而通过X射线衍射、扫描电镜、热重分析等揭示了其内在水硬性机制。结果表明,偏高岭土协同石灰发生水化反应,水硬性显著增强,土颗粒间黏结力及砂粒间机械咬合力得到提升,试样强度随龄期及偏高岭土掺量增幅显著,满足欧洲标准BS EN459 2015中关于NHL2的强度标准要求;经历干湿循环、酸-干湿循环、酸碱溶液长期浸泡等复杂环境作用后,石灰偏高岭土改性土的强度、色差等关键指标均优于水硬性石灰;就闷料时间等施工性能而言,石灰偏高岭土改性土较水硬性石灰敏感,在进行土遗址修复工程施工组织中应予以注意。综上,石灰偏高岭土替代水硬性石灰用于土遗址修复加固工程是可行的。

专家点评:研发的材料取得了较好的室内实验效果,建议开展现场应用试验研究,为评价材料的适用性和效果提供依据。

石灰偏高岭土改性土与水硬性石灰改性土的强度与微观分析图

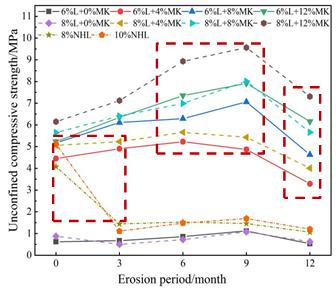

干湿循环作用下改性土的强度与微观分析图

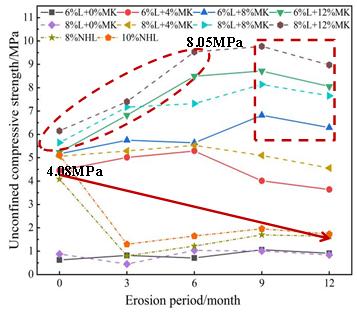

酸-干湿循环作用下改性土的强度、色差分析图

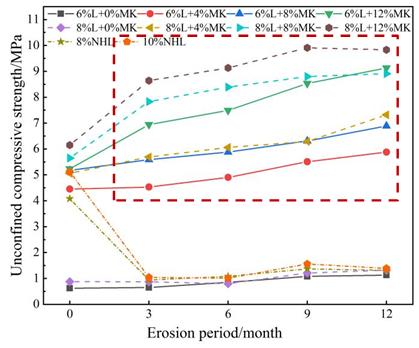

长期浸泡作用下改性土的强度分析图

上一篇: 河南省石窟寺专项调查...